随着人工智能(AI)的飞速发展,传统计算架构面临着巨大的能效和速度瓶颈 。模仿生物神经系统的神经形态计算,为解决这一挑战提供了极具前景的方案 。作为神经形态计算的硬件基础,人工突触器件的研发至关重要 。2025年7月30日,我院本科生陈秋江作为第一作者,在材料科学领域国际著名期刊《Materials Today》上发表了题为“All-optically controlled artificial synaptic device for neural behavior simulation and computer vision”的重要研究成果(https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.07.029)。此前,陈秋江同学在2024年以第一作者曾在《Journal of Materials Chemistry C》上发表“Artificial neurosynaptic device based on amorphous oxides for artificial neural network constructing”的论文(https://doi.org/10.1039/d4tc01244e)。上述研究工作均是在叶志镇院士团队吕建国副研究员的指导下完成的,陈秋江为第一作者,吕建国为通讯作者。这不仅是学院在前沿交叉学科研究中取得的又一重要突破,也集中体现了我院在培养本科生科研创新能力方面的卓越成效。

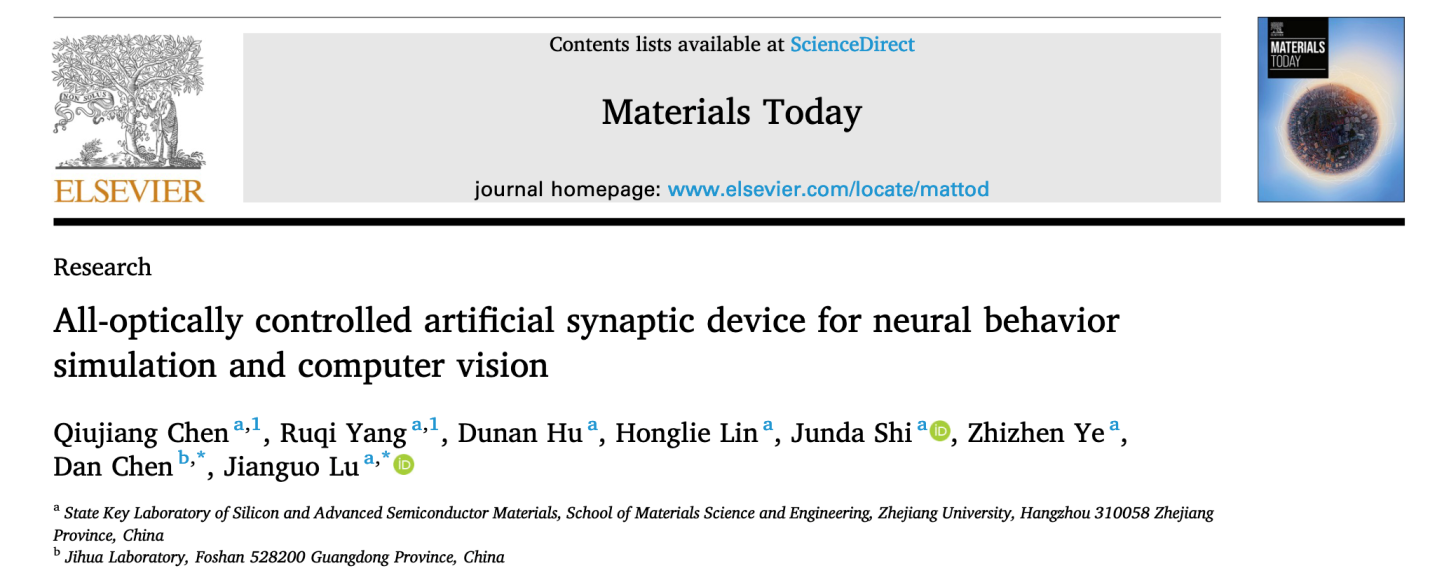

为摆脱传统神经突触器件对电学信号的依赖,研究团队设计了一种非晶ZnSiSnO/SnO基p-n异质结,巧妙地利用了材料对不同波长光子的差异化吸收与响应机制:在635 nm红光照射下,光生载流子浓度增加,产生兴奋性突触后电流(EPSC),模拟突触的短程/长程可塑性增强(STP/LTP);在400 nm蓝光照射下,能量更高的光子促使大量电子跨越异质结势垒,导致净电流减小,从而模拟抑制性突触后电流(IPSC)和突触的短程/长程抑制(STD/LTD)过程。在这项工作中,利用不同波长的可见光实现了对突触行为的兴奋性和抑制性双向调控,使得突触权重的双向调制完全在光学域内完成,实现全光操控,是一种全光控人工突触器件(图1a)。

基于上述全光控人工突触器件,通过构建人工神经网络(ANN),该器件在手写数字和服装图像识别任务中分别取得了高达93.7%和78.3%的识别准确率。此外,该器件还能执行“与”、“或”、“与非”等光学逻辑运算 ,展示了其在构建高效、低功耗、高带宽的新型计算系统中的潜力。

该全光控人工突触器件还能高度模拟生物神经系统中的多种复杂行为,比如:展现出类脑的学习曲线,初次学习(14个脉冲)后遗忘过程耗时12.2秒,而二次学习仅需8个脉冲即可恢复,且记忆保持时间延长至15.7秒,验证了学习-遗忘-再学习机制效应;通过分别利用蓝光和红光模拟负面与正面刺激,模拟疼痛-愉悦(Pain-Pleasure)机制,复现了生物体在持续激励下的适应性学习行为,为模拟更高级的类脑情感与决策提供了基础;在随机光噪声的持续干扰下,器件的LTP/RESET循环依然能保持高度稳定性,证明了其在非理想环境下的工作潜力噪声容忍度。

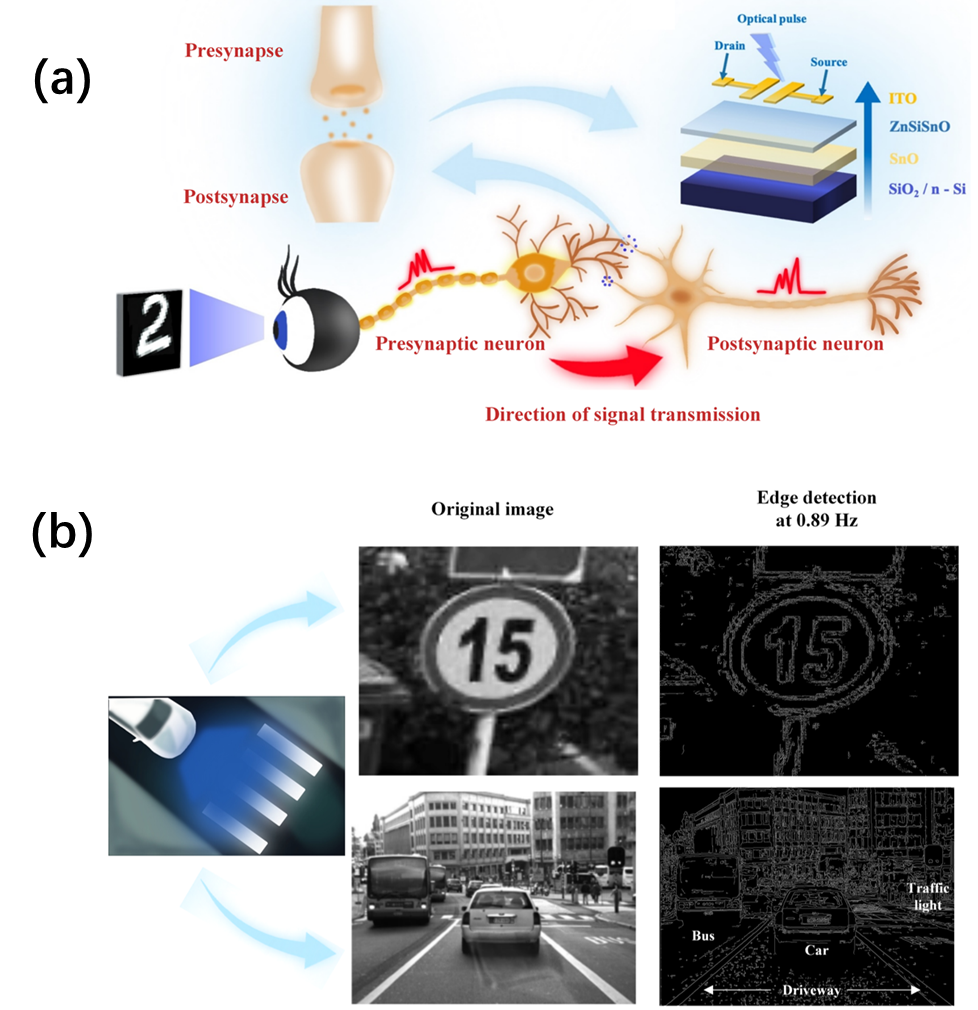

全光控人工突触器件还可应用于计算机视觉领域。研究团队进一步将器件功能与人工智能算法相结合,研究发现其对不同频率光脉冲的响应类似于一个高通滤波器,截止频率为0.89 Hz。利用此特性,可有效提取交通标志、车辆、车道线等关键轮廓信息,滤除图像的背景等低频信息,实现对自动驾驶交通场景的边缘检测(图1b)。我们的研究为类脑芯片、光子计算和人工智能提供了关键材料和技术。

图1 (a)生物神经系统信号传递和ZnSiSnO/SnO基全光控神经突触器件示意图;

(b)全光控神经突触器件在自动驾驶图像识别中的应用